Randazzo (Catania) - La sinfonia senza tempo dell’universo fa vibrare l’anima di chi attraversa a Randazzo la soglia della “Casa della musica e della liuteria medievale” del milanese Giuseppe Severini (meneghino di nascita, ma di madre messinese e padre calabrese), che - come racconta - ha «creato questa Casa come punto di incontro per gli appassionati e gli studenti: per illustrare il mio lavoro di liutaio sia nell’arte della costruzione degli strumenti, sia nell’arte di suonare quelli antichi, dalla preistoria all’epoca classica e soprattutto all’età medievale».

Una didattica per turisti adulti e scolaresche che è anche un viaggio nel tempo e nelle proprie radici più antiche. Entrare infatti in questa casa - “scarnificata” dall’intonaco fino a riportare alla luce le pietre originali medievali per ritrovarne la vera anima, e con essa quella delle tante generazioni che vi hanno vissuto - significa fare un viaggio nel tempo attraverso la musica che, con le sue armonie, agli antichi serviva a spiegare il mistero del cosmo dentro e fuori di loro. «Il mio lavoro - spiega ancora Giuseppe Severini - consiste nello studio dei modelli antichi di strumenti musicali e nel tentativo di ricostruirli, creando degli oggetti funzionanti con cui si possa interpretare il repertorio originale che ancora abbiamo, in particolare dell’epoca medievale».

Il viaggio nel tempo, che coinvolge i sensi della vista e dell’udito, inizia da una “Citola” in costruzione, «strumento dalla timbrica particolare legata alla sua particolare forma e dimensione, realizzato scavando un pezzo unico di legno». Una lavorazione completamente diversa da quella del liuto, che invece si costruisce con diversi listelli di legno sottili per garantirne la leggerezza. Armonie sussurrate risuonano intanto con le corde pizzicate dal vento dell’arpa eolica sotto la sapiente direzione d’orchestra di madre natura. A queste si aggiungono i suoni armonici di antiche campane del Tibet, realizzate con una lega di 7 metalli, «7 come i pianeti (allora conosciuti), quindi con un significato cosmologico: si sentono benissimo i suoni armonici che sono quelli segreti della natura». Sopra uno spartito risalente agli inizi del 1200, dal Tintinnabulum rispondono intanto con suono squillante le campanelle che, all’epoca dei canti gregoriani, aiutavano i monaci a trovare l’intonazione.

«La nostra associazione “Secoli bui” - spiega Giuseppe Severini - si dedica alla ricerca e alla ricostruzione di particolari strumenti musicali, soprattutto medievali». Allo stupore degli occhi continua così ad aggiungersi l’incanto dell’udito, ascoltando melodie del passato lontano: c’è la “Simphonia”, nota volgarmente come “Organistrum” e ricostruita sulla base del ritratto presente sul Portico della gloria a Santiago de Compostela. Uno strumento che si suona in coppia, quindi scomodo e per questo ben presto abbandonato in favore della più maneggevole “Ghironda”: sono queste le prime «macchine per la musica medievali». Poi ci sono strumenti ad arco che, ricostruiti da Severini, raccontano la storia del violino: «Erano strumenti che si suonavano sulle ginocchia, come se fossero dei violoncelli, fino a quando si cominciano a sviluppare altri suonati a spalla, come la “Ribeca”, tratta da una pittura del 1070». E via via, da una melodia all’altra suonata da ciascuno di questi strumenti dal suono peculiare, fino al barocco di una chitarra battente realizzata da Severini, invece che con le doghe, su un pezzo di legno unico di salice rosso trovato nel fiume e decorata con la madreperla e «al salterio che si suona con le bacchettine e anticipa dunque un po’ il pianoforte». «Sette anni fa - racconta Severini - ho pensato di rendere visitabile il laboratorio di liuteria e di dedicare questa saletta con una quarantina di posti all’esposizione didattica di oltre 60 strumenti musicali e oggetti sonori, che inizia dalla preistoria - dalle conchiglie bucate alle mandibole di animali, dal corno ai flauti realizzati con ossa - passando poi all’antica Grecia - con ricostruzioni di strumenti come la “Kythara” o il “Barbitos” realizzato con il guscio di tartaruga, fino agli strumenti del Medioevo».

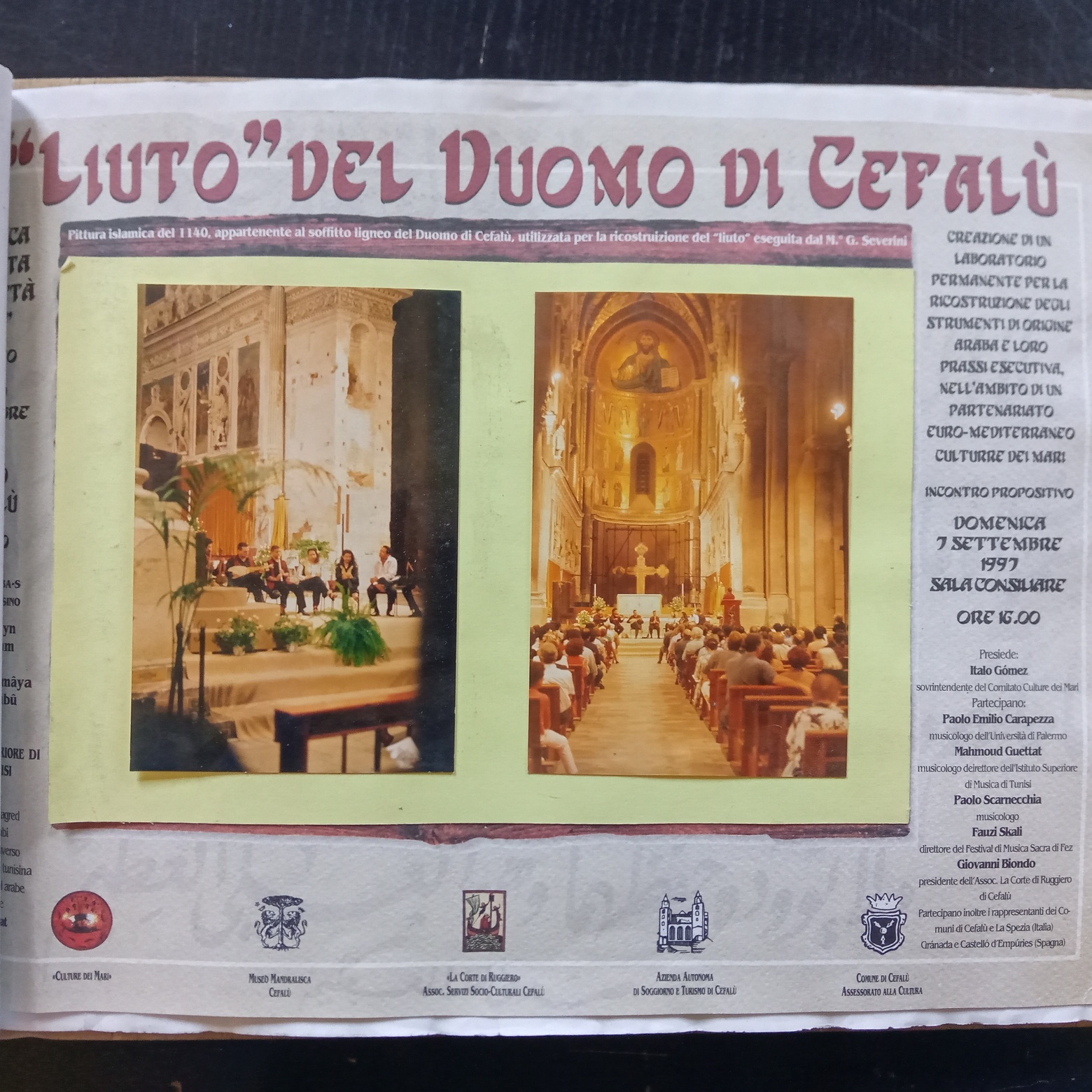

Un excursus che serve anche a ricordare come «l’eredità classica della teoria musicale e dell’astronomia fu tramandata grazie a Boezio che salvò, traducendole in latino, queste conoscenze importanti di matematica, aritmetica, astronomia e musica che altrimenti, nell’Europa barbarica, si sarebbero perse». Un mito filosofico classico, quello dell’armonia delle sfere per cui «all’ordine cosmico corrisponde un’armonia musicale», che oggi - con i dovuti “distinguo” scientifici - si sta in qualche modo recuperando, tanto che «l’anno scorso per la prima volta si è “sentito” il suono dell’universo. L’astronomia, che finora ha sempre lavorato con la vista, da qualche decennio a questa parte con i radiotelescopi traduce molti segnali in grafici e immagini e ora anche in suoni. La vibrazione dell’onda gravitazionale è stata così tradotta in suono. È un ritorno a determinate immaginazioni, perché la scienza in fondo è fatta di immaginazione, che poi va verificata o contraddetta. Gli strumenti musicali rispettano queste convinzioni profondissime degli uomini colti del Medioevo. Ad esempio, nel liuto, strumento universale proveniente dalla Persia e poi importato dagli arabi in Tunisia e da lì in Sicilia, la parte piana è la terra con le anime dei viventi e le corde sono i suoni: sono tutte cose scritte attorno all’ottavo secolo a Baghdad. Abbiamo così la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco e la relazione tra le cose è l’armonia e, dunque, l’anima del mondo; e quando uno suona il liuto è come se desse voce a quest’armonia, ovviamente legando l’anima universale a quella individuale».

Il legame con la terra di origine (per parte di madre), invece, è quello che ha spinto Giuseppe Severini, docente di Lettere nella natia Milano, a chiedere a 37 anni il trasferimento in Sicilia: «Sono da sempre molto legato a tutti i miei parenti che vivono in questa terra che amo moltissimo, tanto che a un certo punto mi sono detto: “Proviamo a viverci, magari resterò deluso, però è inutile restare con questo mito”. E quando mi sono trasferito, 23 anni fa, mi sono invece trovato benissimo». Lui e l’ex moglie (da cui ha avuto tre figli. Oggi Severini è sposato con una musicista) ottengono la cattedra a Maletto e Maniace e, dopo avere scoperto per caso Randazzo, perdendosi tra i vicoli medievali di questa cittadina, il liutaio ne rimane affascinato. Acquista la casa, oggi adibita in parte ad abitazione, in parte a laboratorio e museo. «Dopo 3 anni ho lasciato la scuola e mi sono messo a fare solamente il liutaio». Severini, infatti, oltre alla laurea in Filosofia con tesi in Storia medievale, aveva studiato musica - mandolino classico - al conservatorio di Padova. E la passione per gli strumenti musicali antichi? «Sin da piccolo ero appassionato del mondo antico, all’università ho studiato storia medievale, per cui avevo già questo interesse. All’epoca, negli anni ’70, ascoltavo i gruppi che facevano musica medievale e poi ho cominciato a studiare al conservatorio. Per gli studi, ci dovevamo fare costruire un tipo di mandolino barocco: sono andato dal liutaio e mi è piaciuto tantissimo. A poco a poco ho iniziato a costruirestrumenti semplici, da autodidatta, andando dal liutaio che avevo conosciuto a imparare, senza però mai iscrivermi alla scuola, perché già ero al conservatorio e volevo fare il musicista. E infatti ho cominciato a fare il musicista, suonando musica antica, soprattutto barocca, ma il repertorio mandolinistico è comunque limitato. Allora ho cominciato ad appassionarmi alla musica medievale. E alla fine la liuteria è diventata l’attività preminente».

Per la costruzione degli antichi strumenti, galeotto fu l’amore di Severini per la storia e l’opportunità di vedere gli strumenti conservati nei musei a teche aperte e «soprattutto di poterli toccare: lì ho capito cosa era la liuteria antica. Quella moderna è molto pesante, ma se si prende in mano un mandolino barocco del ’700 non pesa niente, sembra una piuma. L’impressione che fa toccare un oggetto di artigianato di quell’epoca è straordinaria: uno si rende conto di che lavoro c’è dietro, quale incredibile manualità. Pochissime persone riescono a fare ancora questo lavoro realizzando spessori così sottili». Pochi in Italia i liutai che ricostruiscono strumenti musicali del Medioevo, ma in generale questa è una categoria molto esclusiva: «Io ho venduto moltissimi strumenti anche qui in Sicilia (il prezzo può variare dai 500 ai 4-5.000 euro) quando c’era la moda della musica medievale, ma ora questa moda è finita».

Ma la liuteria è ancora un’arte che può dare lavoro? «Penso di sì: ci sono due scuole importanti in Italia, quella di Cremona e la scuola Civica di Milano dove ci si può specializzare sia in restauro sia in costruzione. Certo, come per le altre professioni, si studia e poi si spera di trovare un impiego. Uno che studia restauro, ad esempio, può aprirsi un laboratorio proprio o può entrare a fare il restauratore in un museo. Ho d’altro canto conosciuto però tanti studenti di liuteria che poi hanno fatto un altro lavoro».

Ma in fondo cosa ha fatto realmente innamorare della Sicilia questo estroso professore, che per due anni, per fare un’esperienza estrema, ha vissuto senza energia elettrica e senza gas (a riportarlo a un certo punto a più miti consigli moderni, la moglie)? «La luce, anzi una particolare vibrazione della luce che c’è solo in Sicilia. Questo è il primo dato percettivo, poi ovviamente ci sono i dati affettivi legati ai ricordi dei miei nonni. Ciò che inoltre mi ha affascinato di più, però poi vivendoci, è il contatto che a Randazzo posso avere con la natura, con gli elementi naturali. Se io esco da qua, tempo tre minuti sono in un mondo che sembra l’Eden: non ci sono coltivazioni, non si usano diserbanti, è bellissimo. Vero è che la natura la potevo trovare anche altrove: in Francia, in Spagna, ad esempio, c’è tutto come qua, la storia, la pietra, il legno. Ma manca l’Etna, che è magnetico di per sé. E anche se non sono mai salito ai crateri, mi basta la presenza di questo vulcano. Lui c’è».

E c’è, presenza invisibile, anche quando, uscite dall’antica casa-museo, sotto la pioggia si torna alla macchina lungo le stradine medievali di una Randazzo silente, in questo quartiere quasi spopolato: e, se non fosse per qualche rara auto parcheggiata nei punti dove le “vanedde” appena s’allargano, diresti di essere viandante del Medioevo tra le casette di pietra viva. Ma ormai è tempo di tornare nel XXI secolo, con la musica antica che tuttavia continua a mormorare melodie senza tempo, facendo vibrare le corde più recondite del cuore.

«La nostra associazione “Secoli bui” - spiega Giuseppe Severini - si dedica alla ricerca e alla ricostruzione di particolari strumenti musicali, soprattutto medievali». Allo stupore degli occhi continua così ad aggiungersi l’incanto dell’udito, ascoltando melodie del passato lontano: c’è la “Simphonia”, nota volgarmente come “Organistrum” e ricostruita sulla base del ritratto presente sul Portico della gloria a Santiago de Compostela. Uno strumento che si suona in coppia, quindi scomodo e per questo ben presto abbandonato in favore della più maneggevole “Ghironda”: sono queste le prime «macchine per la musica medievali». Poi ci sono strumenti ad arco che, ricostruiti da Severini, raccontano la storia del violino: «Erano strumenti che si suonavano sulle ginocchia, come se fossero dei violoncelli, fino a quando si cominciano a sviluppare altri suonati a spalla, come la “Ribeca”, tratta da una pittura del 1070». E via via, da una melodia all’altra suonata da ciascuno di questi strumenti dal suono peculiare, fino al barocco di una chitarra battente realizzata da Severini, invece che con le doghe, su un pezzo di legno unico di salice rosso trovato nel fiume e decorata con la madreperla e «al salterio che si suona con le bacchettine e anticipa dunque un po’ il pianoforte». «Sette anni fa - racconta Severini - ho pensato di rendere visitabile il laboratorio di liuteria e di dedicare questa saletta con una quarantina di posti all’esposizione didattica di oltre 60 strumenti musicali e oggetti sonori, che inizia dalla preistoria - dalle conchiglie bucate alle mandibole di animali, dal corno ai flauti realizzati con ossa - passando poi all’antica Grecia - con ricostruzioni di strumenti come la “Kythara” o il “Barbitos” realizzato con il guscio di tartaruga, fino agli strumenti del Medioevo».

Un excursus che serve anche a ricordare come «l’eredità classica della teoria musicale e dell’astronomia fu tramandata grazie a Boezio che salvò, traducendole in latino, queste conoscenze importanti di matematica, aritmetica, astronomia e musica che altrimenti, nell’Europa barbarica, si sarebbero perse». Un mito filosofico classico, quello dell’armonia delle sfere per cui «all’ordine cosmico corrisponde un’armonia musicale», che oggi - con i dovuti “distinguo” scientifici - si sta in qualche modo recuperando, tanto che «l’anno scorso per la prima volta si è “sentito” il suono dell’universo. L’astronomia, che finora ha sempre lavorato con la vista, da qualche decennio a questa parte con i radiotelescopi traduce molti segnali in grafici e immagini e ora anche in suoni. La vibrazione dell’onda gravitazionale è stata così tradotta in suono. È un ritorno a determinate immaginazioni, perché la scienza in fondo è fatta di immaginazione, che poi va verificata o contraddetta. Gli strumenti musicali rispettano queste convinzioni profondissime degli uomini colti del Medioevo. Ad esempio, nel liuto, strumento universale proveniente dalla Persia e poi importato dagli arabi in Tunisia e da lì in Sicilia, la parte piana è la terra con le anime dei viventi e le corde sono i suoni: sono tutte cose scritte attorno all’ottavo secolo a Baghdad. Abbiamo così la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco e la relazione tra le cose è l’armonia e, dunque, l’anima del mondo; e quando uno suona il liuto è come se desse voce a quest’armonia, ovviamente legando l’anima universale a quella individuale».

Il legame con la terra di origine (per parte di madre), invece, è quello che ha spinto Giuseppe Severini, docente di Lettere nella natia Milano, a chiedere a 37 anni il trasferimento in Sicilia: «Sono da sempre molto legato a tutti i miei parenti che vivono in questa terra che amo moltissimo, tanto che a un certo punto mi sono detto: “Proviamo a viverci, magari resterò deluso, però è inutile restare con questo mito”. E quando mi sono trasferito, 23 anni fa, mi sono invece trovato benissimo». Lui e l’ex moglie (da cui ha avuto tre figli. Oggi Severini è sposato con una musicista) ottengono la cattedra a Maletto e Maniace e, dopo avere scoperto per caso Randazzo, perdendosi tra i vicoli medievali di questa cittadina, il liutaio ne rimane affascinato. Acquista la casa, oggi adibita in parte ad abitazione, in parte a laboratorio e museo. «Dopo 3 anni ho lasciato la scuola e mi sono messo a fare solamente il liutaio». Severini, infatti, oltre alla laurea in Filosofia con tesi in Storia medievale, aveva studiato musica - mandolino classico - al conservatorio di Padova. E la passione per gli strumenti musicali antichi? «Sin da piccolo ero appassionato del mondo antico, all’università ho studiato storia medievale, per cui avevo già questo interesse. All’epoca, negli anni ’70, ascoltavo i gruppi che facevano musica medievale e poi ho cominciato a studiare al conservatorio. Per gli studi, ci dovevamo fare costruire un tipo di mandolino barocco: sono andato dal liutaio e mi è piaciuto tantissimo. A poco a poco ho iniziato a costruirestrumenti semplici, da autodidatta, andando dal liutaio che avevo conosciuto a imparare, senza però mai iscrivermi alla scuola, perché già ero al conservatorio e volevo fare il musicista. E infatti ho cominciato a fare il musicista, suonando musica antica, soprattutto barocca, ma il repertorio mandolinistico è comunque limitato. Allora ho cominciato ad appassionarmi alla musica medievale. E alla fine la liuteria è diventata l’attività preminente».

Per la costruzione degli antichi strumenti, galeotto fu l’amore di Severini per la storia e l’opportunità di vedere gli strumenti conservati nei musei a teche aperte e «soprattutto di poterli toccare: lì ho capito cosa era la liuteria antica. Quella moderna è molto pesante, ma se si prende in mano un mandolino barocco del ’700 non pesa niente, sembra una piuma. L’impressione che fa toccare un oggetto di artigianato di quell’epoca è straordinaria: uno si rende conto di che lavoro c’è dietro, quale incredibile manualità. Pochissime persone riescono a fare ancora questo lavoro realizzando spessori così sottili». Pochi in Italia i liutai che ricostruiscono strumenti musicali del Medioevo, ma in generale questa è una categoria molto esclusiva: «Io ho venduto moltissimi strumenti anche qui in Sicilia (il prezzo può variare dai 500 ai 4-5.000 euro) quando c’era la moda della musica medievale, ma ora questa moda è finita».

Ma la liuteria è ancora un’arte che può dare lavoro? «Penso di sì: ci sono due scuole importanti in Italia, quella di Cremona e la scuola Civica di Milano dove ci si può specializzare sia in restauro sia in costruzione. Certo, come per le altre professioni, si studia e poi si spera di trovare un impiego. Uno che studia restauro, ad esempio, può aprirsi un laboratorio proprio o può entrare a fare il restauratore in un museo. Ho d’altro canto conosciuto però tanti studenti di liuteria che poi hanno fatto un altro lavoro».

Ma in fondo cosa ha fatto realmente innamorare della Sicilia questo estroso professore, che per due anni, per fare un’esperienza estrema, ha vissuto senza energia elettrica e senza gas (a riportarlo a un certo punto a più miti consigli moderni, la moglie)? «La luce, anzi una particolare vibrazione della luce che c’è solo in Sicilia. Questo è il primo dato percettivo, poi ovviamente ci sono i dati affettivi legati ai ricordi dei miei nonni. Ciò che inoltre mi ha affascinato di più, però poi vivendoci, è il contatto che a Randazzo posso avere con la natura, con gli elementi naturali. Se io esco da qua, tempo tre minuti sono in un mondo che sembra l’Eden: non ci sono coltivazioni, non si usano diserbanti, è bellissimo. Vero è che la natura la potevo trovare anche altrove: in Francia, in Spagna, ad esempio, c’è tutto come qua, la storia, la pietra, il legno. Ma manca l’Etna, che è magnetico di per sé. E anche se non sono mai salito ai crateri, mi basta la presenza di questo vulcano. Lui c’è».

E c’è, presenza invisibile, anche quando, uscite dall’antica casa-museo, sotto la pioggia si torna alla macchina lungo le stradine medievali di una Randazzo silente, in questo quartiere quasi spopolato: e, se non fosse per qualche rara auto parcheggiata nei punti dove le “vanedde” appena s’allargano, diresti di essere viandante del Medioevo tra le casette di pietra viva. Ma ormai è tempo di tornare nel XXI secolo, con la musica antica che tuttavia continua a mormorare melodie senza tempo, facendo vibrare le corde più recondite del cuore.

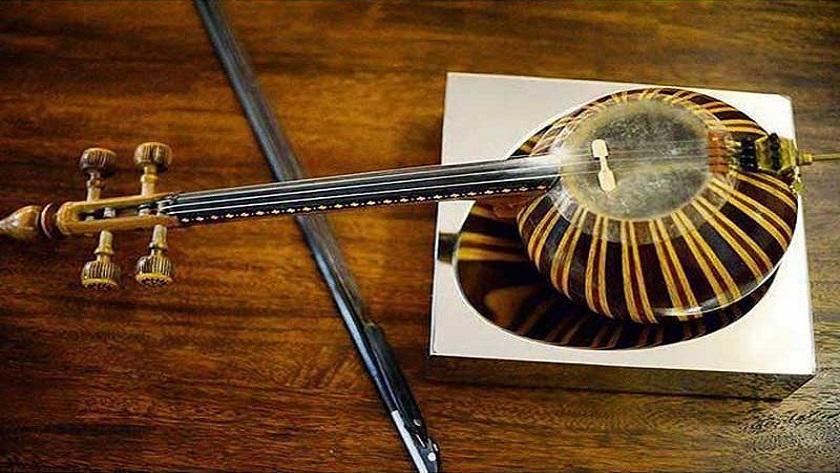

Rabab del Marocco

Rabab del Marocco Rabab iraniano

Rabab iraniano

Palermo

Palermo